|

ХРОНИКА ФРОНТОВОГО

БОМБАРДИРОВЩИКА

Александр Николаев

(Продолжение. Начало в № 2 - 2005)

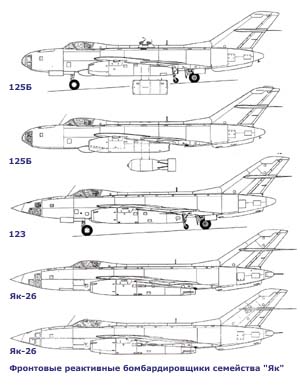

"Первый подход" к проблеме создания реактивного фронтового бомбардировщика ОКБ А.С. Яковлева сделало еще летом 1954 г., закончив постройку самолета "125Б". Эта машина разрабатывалась как вариант разведчика "125", а тот, в свою очередь, проектировался на базе дальнего перехватчика Як-25М (первый с таким названием, в ОКБ он имел обозначение "120М"). В указанный период времени ОКБ-300 А.А. Микулина предложило авиаконструкторам двигатель АМ-9А, представлявший собой, в сущности, модификацию АМ-5 с форсажной камерой и дополнительной ступенью компрессора. Главным достоинством АМ-9А была относительно небольшая масса (700 кг) при тяге порядка 3250…3300 кгс на форсированном режиме (для сравнения - у ВК-1Ф тяга 3380 кгс на форсаже, но его масса составляла 1280 кг). Другим плюсом микулинской новинки являлся диаметр "лба", составлявший всего 660 мм (у ВК-1Ф - почти вдвое больше). В совокупности эти два фактора позволяли добиться солидного прироста скорости для самолета, размеры и аэродинамические формы которого были бы близкими к тем, что имел Ил-28.

Но А.С. Яковлев установил двигатели АМ-9А на самолет Як-25М, обладавший гораздо меньшими размерами, нормальной полетной массой менее 10 т и к тому же имевший крыло с углом стреловидности 45 °. Предполагалось, что на большой высоте машина сможет легко преодолеть скорость звука. Не тут-то было! Из-за относительно толстого крыла самолет остался дозвуковым (точнее - трансзвуковым), к тому же разработчики АМ-9А столкнулись с рядом трудностей и вынуждены были передать доводку в Уфу.

Конструкторам

из ОКБ А.С. Яковлева пришлось сделать шаг назад и вернуться к проверенным

временем двигателям АМ-5. Разведчик "125" и бомбардировщик

"125Б" отличались от "нормального" Як-25 наличием

застекленной кабины в носовой части фюзеляжа, в которой размещался штурман.

Небольшие размеры и масса машины ограничили максимальную массу "полезной

нагрузки" бомбардировщика 2000 кг, а нормальную - 1200 кг. Последнее

"некруглое" число обусловлено простым соображением - именно

столько весила отечественная тактическая бомба РДС-4. Специально для

размещения бомбы в фюзеляже освободили среднюю часть, сдвинув заднюю

опору шасси назад. Увеличилась нагрузка на переднюю стойку шасси - ее

пришлось усилить и оснастить двумя колесами. Прямо под кабиной пилота

смонтировали радиолокационный прицел "Рубидий". В общем, получился

околозвуковой легкий бомбардировщик, обладавший вдвое меньшей массой

по сравнению с Ил-28 при приблизительно одинаковой нормальной бомбовой

нагрузке и дальности полета! Казалось, "фирменный рецепт"

А.С. Яковлева сработал. Но из-за слишком малого прироста скорости машина

не вызвала особого интереса у заказчиков. В середине пятидесятых годов

прошлого века военные были увлечены очередным этапом гонки за призраком

скорости и не без оснований полагали, что все боевые самолеты очередного

поколения должны были стать сверхзвуковыми.

Конструкторам

из ОКБ А.С. Яковлева пришлось сделать шаг назад и вернуться к проверенным

временем двигателям АМ-5. Разведчик "125" и бомбардировщик

"125Б" отличались от "нормального" Як-25 наличием

застекленной кабины в носовой части фюзеляжа, в которой размещался штурман.

Небольшие размеры и масса машины ограничили максимальную массу "полезной

нагрузки" бомбардировщика 2000 кг, а нормальную - 1200 кг. Последнее

"некруглое" число обусловлено простым соображением - именно

столько весила отечественная тактическая бомба РДС-4. Специально для

размещения бомбы в фюзеляже освободили среднюю часть, сдвинув заднюю

опору шасси назад. Увеличилась нагрузка на переднюю стойку шасси - ее

пришлось усилить и оснастить двумя колесами. Прямо под кабиной пилота

смонтировали радиолокационный прицел "Рубидий". В общем, получился

околозвуковой легкий бомбардировщик, обладавший вдвое меньшей массой

по сравнению с Ил-28 при приблизительно одинаковой нормальной бомбовой

нагрузке и дальности полета! Казалось, "фирменный рецепт"

А.С. Яковлева сработал. Но из-за слишком малого прироста скорости машина

не вызвала особого интереса у заказчиков. В середине пятидесятых годов

прошлого века военные были увлечены очередным этапом гонки за призраком

скорости и не без оснований полагали, что все боевые самолеты очередного

поколения должны были стать сверхзвуковыми.

А.С. Яковлев не настаивал. К тому же авария,

которая произошла с машиной "125" во время заводских испытаний,

отодвинула сроки передачи самолета в ГК НИИ ВВС до мая 1955 г., когда

кое-какие проблемы АМ-9 (впрочем, теперь он уже назывался РД-9Б) остались

позади. Появилась возможность вернуться к более мощной силовой установке

и, учитывая накопленный при разработке опытного фронтового бомбардировщика

и разведчика опыт, создать действительно востребованную ВВС машину.

Впрочем, следующий шаг был все же несколько поспешным. Еще 10 июня 1954

г. главный конструктор ОКБ-115 получил правительственное постановление

(надо ли говорить, что в те времена, как, впрочем, и сейчас, такие постановления

писались "под копирку" с предложений самого ОКБ - инициатора

разработки), предписывавшее создать на базе Як-25 двухместный сверхзвуковой

истребитель-перехватчик дальнего действия Як-2АМ-11 (то есть "Як"

с двумя двигателями АМ-11). Предполагалось, что в дальнейшем на его

базе будет разработан разведчик, а затем и фронтовой бомбардировщик.

Предполагалось также, что к началу 1955 г. ОКБ-300 А.А. Микулина сможет предоставить яковлевцам летные экземпляры двигателей АМ-11, обладавшие тягой 4000 кгс на максимальном режиме и 5000 кгс на форсаже. Микулин еще раз оказался не на высоте. Двигатель АМ-11 (позднее этот "неудачник" станет всемирно известным Р11Ф-300, именно он поднимал в небо первые МиГ-21) оказался в то время настолько "сырым" и недоведенным, что от дальнейшей разработки Як-2АМ-11 пришлось отказаться, и в марте 1955 г. вышло новое постановление правительства, в соответствии с которым всю тройку машин (перехватчик, разведчик и истребитель) следовало создавать с использованием двигателя РД-9АК.

Согласно заданию будущий бомбардировщик Як-26 (его обозначение внутри ОКБ - "123") должен был развивать скорость 1400 км/ч, подниматься на высоту до 16700 м и обладать дальностью полета 2200 км. Нормальная бомбовая нагрузка оставалась прежней - 1200 кг, но максимальная увеличивалась до 3000 кг. При внешней схожести с самолетом "125Б" новая машина отличалась измененной геометрией носовой части фюзеляжа, позволившей не только снизить лобовое сопротивление, но и улучшить условия работы штурмана, в том числе увеличить обзор. Но этого было недостаточно для повышения скорости до указанного значения. Требовалось еще уменьшить относительную толщину профиля крыла.

Приведем цитату из воспоминаний Е.Г. Адлера, работавшего в указанный период в ОКБ-115: "А что если взять за основу перехватчик Як-25 и сделать из него фронтовой бомбардировщик?..

При этом примечательно, что почти полностью игнорировали ТТТ ВВС, хотя прекрасно знали, что именно им предназначался этот самолет".

Евгений Георгиевич нарисовал несколько упрощенную картинку предыстории Як-26. Однако следует обратить внимание на пренебрежение к взглядам заказчика на облик боевой машины соответствующего назначения. Например, не желая связываться с оснащением самолета тяжелой и сложной управляемой оборонительной пушечной установкой, А.С. Яковлев утвердил техническое решение, предусматривавшее применение ориентированной назад неподвижной пушки АМ-23 с боезапасом из 100 снарядов. При этом никаких средств ее наведения на атакующий истребитель противника не предусматривалось!

И все же макет самолета с некоторыми замечаниями был утвержден заказчиком, что позволило построить прототип машины. Ее взлетная масса достигла 11200 кг. В июне 1956 г. завершился этап заводских испытаний, а в следующем месяце ОКБ-115 предъявило первый экземпляр бомбардировщика в ГК НИИ ВВС. В процессе государственных испытаний, проходивших с 27 июля по 28 августа 1956 г., удалось получить максимальную скорость 1230 км/ч и потолок 16000 м. Як-26 оказался первым в нашей стране фронтовым бомбардировщиком, способным уверенно преодолеть звуковой барьер.

Но

помимо этой ложки меда испытателей ожидала прямо-таки бочка дегтя. Из

110 запланированных полетов удалось выполнить всего 27. При этом выявились

неустойчивость на больших углах атаки, неудовлетворительные характеристики

устойчивости и управляемости, плохой обзор из кабины штурмана, большие

усилия из-за трения в управлении самолетом, валежка и потеря эффективности

элеронов на больших скоростях. На высоте 4000…6000 м, когда скоростной

напор достигал максимума, самолет неадекватно реагировал на отклонение

элеронов - кренился в сторону, противоположную желаемой. Реверс элеронов,

причиной которого оказалась недостаточная жесткость крыла (обусловленная

малой относительной толщиной), начал проявляться при первых же попытках

разогнать машину до максимальной скорости. Комиссия по проведению совместных

испытаний самолета вынуждена была с 28 августа 1956 г. прервать испытания

Як-26 по программе второго этапа и потребовала установить новое, более

жесткое крыло.

Но

помимо этой ложки меда испытателей ожидала прямо-таки бочка дегтя. Из

110 запланированных полетов удалось выполнить всего 27. При этом выявились

неустойчивость на больших углах атаки, неудовлетворительные характеристики

устойчивости и управляемости, плохой обзор из кабины штурмана, большие

усилия из-за трения в управлении самолетом, валежка и потеря эффективности

элеронов на больших скоростях. На высоте 4000…6000 м, когда скоростной

напор достигал максимума, самолет неадекватно реагировал на отклонение

элеронов - кренился в сторону, противоположную желаемой. Реверс элеронов,

причиной которого оказалась недостаточная жесткость крыла (обусловленная

малой относительной толщиной), начал проявляться при первых же попытках

разогнать машину до максимальной скорости. Комиссия по проведению совместных

испытаний самолета вынуждена была с 28 августа 1956 г. прервать испытания

Як-26 по программе второго этапа и потребовала установить новое, более

жесткое крыло.

В конце 1956 г. на первый прототип Як-26 установили усиленное крыло, регулируемый стабилизатор и форсированные двигатели РД-9Ф (тяга на форсаже 3800 кгс), доработали фонарь, входной люк штурмана и катапультные кресла. На передней кромке консолей появился выступающий "зуб", играющий роль генератора вихря.

В 1957 г. в ОКБ-115 построили вторую опытную машину с аналогичными доработками, оснащенную двигателями РД-9Ф и радиодальномерной станцией "Лотос", которая сопрягалась с прицелом ОПБ-11. На этом самолете в НИИ ВВС исследовали реверс элеронов. С 3 октября 1957 г. на первом опытном самолете начались испытания бомбардировочного вооружения со сбросом бомб на дозвуковых и сверхзвуковых скоростях. К концу 1957 г. завершились заводские испытания опытных машин, в ходе которых подтвердились основные расчетные характеристики Як-26. Максимальная скорость достигла заданного уровня 1400 км/ч, потолок - 16800 м, максимальная дальность - 2400 км. Однако полеты на Як-26 постоянно сопровождались авариями, связанными с так и не устраненными конструктивно-производственными дефектами.

Между тем, А.С. Яковлев сумел добиться решения, позволившего изготовить малую серию из 10 бомбардировщиков Як-26 на московском авиазаводе № 30. Напомним, что Г.К. Жуков приехал на смотрины Ил-54, описанные в первой части статьи, в июне 1956 г. Как позднее выяснилось, той поездке предшествовало совещание в Министерстве обороны, на котором А.С. Яковлев доложил о характеристиках опытного фронтового бомбардировщика Як-26. На одном из плакатов была выразительная картинка: показаны силуэты двух самолетов Ил-54 и Як-26, а также табличка, из которой следовало, что Як-26 при меньших размерах выполняет большинство тех боевых задач, которые возложены на самолет Ил-54.

Параллельно на саратовском авиазаводе № 292 было начато изготовление малой серии (также 10 единиц) истребителя-перехватчика Як-27, конструктивно близкого к Як-26. Готовился к передаче на серийный завод и Як-27Р - разведывательный вариант машины. Но производство самолетов во всех случаях носило ограниченный характер и велось "по чертежам и ТУ главного конструктора", а не по чертежам серийного завода - такая практика было характерной для СССР и мотивировалась ускорением освоения еще не до конца "доведенной" машины, проходившей государственные испытания. Срок сдачи самолетов затянулся и перевалил в связи с необходимостью проведения доработок на 1957 г. В данном случае А.С. Яковлеву удалось "протолкнуть" в малую серию фронтовой бомбардировщик Як-26 и перехватчик Як-27, но добиться принятия их на вооружение и развертывания полномасштабного производства главный конструктор не смог. В результате деньги были практически выброшены на ветер, а ведь каждая из машин стоила примерно 4 млн руб.

В январе 1957 г. Военно-воздушные силы вновь возглавил маршал авиации К.А. Вершинин, сменивший главного маршала авиации П.Ф. Жигарева. Не связанный никакими обязательствами и предварительными кулуарными "договоренностями", Константин Андреевич начал жестко требовать выполнения всех условий, указанных в ТТТ на разработку самолетов, и устранения дефектов, выявленных в ходе испытаний. ОКБ-115 оказалось не готово к такому повороту событий. Едва ли не впервые за всю историю ОКБ его "изделия" столь решительно отвергли! Все это происходило на фоне известного охлаждения политического руководства страны в лице Н.С. Хрущева к пилотируемой авиации. А.С. Яковлев сумел еще раз проявить мастерство, распределив ставшие никому не нужными самолеты; часть из них была направлена в ОКБ-115 "для доводочных работ", часть - в институты промышленности, причем парочка удостоилась чести сразу после изготовления встать на вечную стоянку в Монинском музее ВВС.

Если верить воспоминаниям Е.Г. Адлера, в тот период времени главный конструктор ОКБ-115 пришел к выводу о нецелесообразности продолжения работ, направленных "в развитие Як-26". Документы архивов свидетельствуют, что это не совсем так. Дело в том, что ВВС, на время примирившись с отсутствием замены для бомбардировщиков Ил-28, не желало терпеть дефицита оперативно-тактических разведчиков. Из всей тройки самолетов "Як" с двигателями РД-9Ф наиболее востребованным оказался Як-27Р, который "со скрипом", но все же был доведен до состояния, позволившего начать относительно крупномасштабное производство. А поскольку конструктивно машины всех трех назначений были близкими, то это позволяло непрерывно совершенствовать облик даже "замороженных" проектов и предлагать новые варианты на базе серийно строившихся. И как истребитель-перехватчик Як-25 послужил своеобразным "поводом" для создания фронтового бомбардировщика Як-26, так и разведчик Як-27Р обусловил появление фронтового бомбардировщика Як-28, а затем и перехватчика Як-28П.

25

декабря 1956 г. министр обороны маршал Советского Союза Г.К. Жуков распорядился

подготовить предложения Генерального штаба "по созданию и развитию

основных видов вооружения и военной техники на ближайшие 10-15 лет".

В начале следующего года начальник Генерального штаба маршал Советского

Союза В. Соколовский подписал объемистый документ, в котором излагалась

военно-техническая концепция советских Вооруженных сил на обозримый

период времени. Один из разделов был посвящен состоянию и перспективам

Военно-воздушных сил и фронтовой авиации, в частности. Маршал Соколовский

с тревогой отмечал "значительное отставание наших исследовательских

и опытных работ по авиационной технике от уровня вероятного противника".

Его настораживал тот факт, что в США уже были приняты на вооружение

по крайней мере два самолета, далеко перешагнувшие скорость звука (истребители

F-102 и F-104A), в то время как у нас такие машины в серийном производстве

отсутствовали. Анализируя состояние фронтовых ударных авиационных средств,

маршал Соколовский подчеркивал наличие у американцев крылатой ракеты

"Матадор" с дальностью пуска 1000 км.

25

декабря 1956 г. министр обороны маршал Советского Союза Г.К. Жуков распорядился

подготовить предложения Генерального штаба "по созданию и развитию

основных видов вооружения и военной техники на ближайшие 10-15 лет".

В начале следующего года начальник Генерального штаба маршал Советского

Союза В. Соколовский подписал объемистый документ, в котором излагалась

военно-техническая концепция советских Вооруженных сил на обозримый

период времени. Один из разделов был посвящен состоянию и перспективам

Военно-воздушных сил и фронтовой авиации, в частности. Маршал Соколовский

с тревогой отмечал "значительное отставание наших исследовательских

и опытных работ по авиационной технике от уровня вероятного противника".

Его настораживал тот факт, что в США уже были приняты на вооружение

по крайней мере два самолета, далеко перешагнувшие скорость звука (истребители

F-102 и F-104A), в то время как у нас такие машины в серийном производстве

отсутствовали. Анализируя состояние фронтовых ударных авиационных средств,

маршал Соколовский подчеркивал наличие у американцев крылатой ракеты

"Матадор" с дальностью пуска 1000 км.

Собственные ракеты начальник Генштаба оценивал пока не слишком высоко. Огневая производительность ракетных бригад Р-1 и Р-2 ограничивалась всего 24 пусками в сутки; ракетами Р-11 бригада могла стрелять вдвое чаще. Если учесть, что массы боевых частей ракет Р-1, Р-2 и Р-11 составляли соответственно 780, 1000 и 530 кг, то получается, что ракетное соединение могло доставить за сутки в район цели 20…24 т "полезного груза" с точностью доставки, которая характеризовалась километровыми вероятными отклонениями. Замечу, что аналогичными возможностями располагала эскадрилья фронтовых бомбардировщиков Ил-28, причем с лучшими показателями точности.

В составе ВВС в марте 1957 г. началось развертывание комплекса ФКР-1 "Метеор" - фронтовой крылатой ракеты, созданной на базе авиационной ракетной системы "Комета" класса "воздух-поверхность". Основным недостатком ФКР-1 в то время считалась дозвуковая скорость полета, поэтому ОКБ Челомея получило задание - создать новый фронтовой ударный ракетный комплекс П-5П со скоростью полета ракеты 1600 км/ч и дальностью 100…600 км.

И все же, по мнению высших военачальников, основную нагрузку при поражении целей противника, расположенных в оперативно-тактической глубине, должна была нести фронтовая ударная авиация (до 85 % от общего объема задач). Лишь оставшиеся 15 % в перспективе возлагались на "Метеоры".

В дальнейшем главкомат ВВС конкретизировал

свое видение перспективного фронтового ударного самолета. В частности,

в мае 1957 г. маршал К.А. Вершинин докладывал в Генеральный штаб свои

уточненные соображения по этому поводу.

Начальник Генштаба в целом согласился со взглядами главкома ВВС, но

рекомендовал при обращении в ЦК КПСС "особо указать на имеющееся

отставание в развитии фронтовой бомбардировочной авиации …"

Даже самые высокопоставленные военачальники не могли тогда предположить, сколь глубокую корректировку взглядов им придется осуществить в ближайшем будущем. В мае 1957 г. был произведен первый (неудачный) пуск межконтинентальной баллистической ракеты Р-7. В августе ракета пролетела положенные 8000 км. В октябре - вывела в космос первый в истории человечества искусственный спутник. Межконтинентальная ракета поразила воображение первого секретаря ЦК КПСС Н.С. Хрущева и оказала весьма существенное влияние на всю программу вооружения Советской Армии. В январе 1958 г. К.А. Вершинин уже не решался предлагать руководству постройку самолетов- бомбардировщиков, речь могла идти только о самолетах-ракетоносцах! Постепенно отступая под напором Хрущева и "примкнувшего к нему" нового министра обороны Р.Я. Малиновского, главком ВВС все же считал пилотируемый фронтовой бомбардировщик абсолютно необходимым боевым средством.