|

СОЗДАТЕЛЬ

ТРЕХ ОКБ

СОЗДАТЕЛЬ

ТРЕХ ОКБЛев Берне

Август 1936 года. Небольшая группа специалистов внимательно

следила, как новый опытный бомбардировщик ЦКБ-26 совершил посадку. Летчик-испытатель

Владимир Коккинаки устало стянул с потной головы шлем.

"Сергей Владимирович", - обратился он к

главному конструктору С.В. Ильюшину. - "Максимальная высота 12560

метров - похоже, это мировой рекорд. Двигатели работали отлично!"

"Вот ему скажи спасибо", - кивнул Ильюшин

на скромно стоящего неподалеку высокого стройного мужчину. - "Назаров

Аркадий Сергеевич, подойди сюда. Он - главный конструктор мотора М-85.

Без него мы бы ничего не получили. Да, кстати. Владимир собирается выполнить

петлю Нестерова на ЦКБ-26 - у тебя, Аркадий Сергеевич, возражений не будет?"

Всего через год Владимир Коккинаки на том же ЦКБ-26

совершил скоростной беспосадочный перелет по треугольнику Москва - Севастополь

- Свердловск - Москва протяженностью 5018,2 км с грузом 1000 кг за 16

часов со средней скоростью 325 км/ч (три международных рекорда). В значительной

мере этот успех был обеспечен именно силовой установкой, включавшей два

мотора М-85. Поэтому коллектив двигателистов под руководством Назарова

можно по праву считать "соавтором" рекордных достижений.

Аркадий Сергеевич Назаров родился 9 марта 1899 года

в селе Нижняя Оторма, что в Тамбовской области, в семье служащеговинокуренного

завода. У родителей было 13 детей. Старшие нянчили младших, и, в частности,

Аркадий вынянчил двух своих сестер.

По

окончании Аркадием 3-классной сельской школы отец отвез его в уездный

город Моршанск и определил его в реальное училище. Как бы ни было трудно

содержать большую семью, отец стремился дать детям дальнейшее образование.

В 1918 г. после окончания реального училища с золотой медалью Аркадий

поступил в Московское высшее техническое училище (сегодня МГТУ им. Баумана).

Но проучился он в будущей "Бауманке" недолго: надо было зарабатывать

на жизнь, а совмещать учебу с работой в тяжелейших условиях начавшейся

гражданской войны было невыносимо. Аркадий возвратился в Моршанск и практически

сразу в апреле 1919 г. вступил добровольцем в Красную Армию - пулеметчиком

в 18-й стрелковый полк.

По

окончании Аркадием 3-классной сельской школы отец отвез его в уездный

город Моршанск и определил его в реальное училище. Как бы ни было трудно

содержать большую семью, отец стремился дать детям дальнейшее образование.

В 1918 г. после окончания реального училища с золотой медалью Аркадий

поступил в Московское высшее техническое училище (сегодня МГТУ им. Баумана).

Но проучился он в будущей "Бауманке" недолго: надо было зарабатывать

на жизнь, а совмещать учебу с работой в тяжелейших условиях начавшейся

гражданской войны было невыносимо. Аркадий возвратился в Моршанск и практически

сразу в апреле 1919 г. вступил добровольцем в Красную Армию - пулеметчиком

в 18-й стрелковый полк.

Вскоре его зачисляют в технического состава 31-го авиаотряда. Аркадий

высоко оценил доверие, которое ему оказали, и быстро освоил профессию

механика самолета.

Осенью 1920 г. командующему авиацией Западного фронта

пришло предписание: откомандировать двух лучших молодых специалистов,

имеющих среднее образование, на учебу в Московский авиационный техникум,

преобразованный в 1921 г. в Военно-воздушную академию имени профессора

Николая Егоровича Жуковского. Назаров подходил как нельзя лучше.

С первых дней пребывания в академии Аркадий с головой окунулся в творческую

атмосферу.

На старших курсах Аркадий увлекся легкомоторным авиационным

спортом. Больше всего его интересовали моторы: он понимал, что прогресс

авиации зависит от уровня двигателестроения. На последнем курсе Назаров

получил немалую административную должность руководителя Комитета легкомоторной

авиации Осоавиахима. Аркадий участвовал в подготовке ряда рекордных полетов

на дальность и максимальную высоту подъема. После окончания академии Назаров

получил назначение - инженером по эксплуатации в знаменитую Качу. Но уже

через год способного инженера перевели в Главное управление ВВС Красной

армии, где Назаров почти два года проработал инженером по моторам управления

фабрично-заводских предприятий Военно-Воздушных Сил (теперь это УКВР ВВС).

В

то время Военно-воздушная академия была единственным в стране учебным

заведением, готовившим авиационных инженеров. Поэтому в конце двадцатых

годов решением ЦК ВКП(б) и Совнаркома для укрепления молодой авиационной

промышленности на руководящие должности было направлено 1000 инженеров

из ВВС - в основном выпускников "Жуковки". Поэтому неудивительно,

что большая часть руководства авиационной промышленности и главных конструкторов

в то время состояла из выпускников ВВА.

В

то время Военно-воздушная академия была единственным в стране учебным

заведением, готовившим авиационных инженеров. Поэтому в конце двадцатых

годов решением ЦК ВКП(б) и Совнаркома для укрепления молодой авиационной

промышленности на руководящие должности было направлено 1000 инженеров

из ВВС - в основном выпускников "Жуковки". Поэтому неудивительно,

что большая часть руководства авиационной промышленности и главных конструкторов

в то время состояла из выпускников ВВА.

В апреле 1928 г. Аркадия Сергеевича Назарова также

перевели из ВВС в авиапромышленность. Он был назначен сначала старшим

инженером, а потом начальником технического подотдела моторного отдела

Всесоюзного авиационного объединения (ВАО) (кстати, к такому типу промышленно-экономической

структуры сегодня хотят подвести наши реформаторы отечественную авиационную

промышленность - прим. авт.).

Много времени Назаров проводил на заводах. Наибольшее

распространение тогда получил мотор М-5 (ранее он обозначался М5-400 -

мотор, пятый образец, мощность 400 л.с.), представлявший собой лицензионное

воспроизведение американского двигателя "Либерти".

Мотор М-5 представлял собой 12-цилиндровый двухрядный

V-образный двигатель с отдельно стоящими цилиндрами и углом развала 45°.

Все же созданный в условиях военной спешки М-5 обладал и рядом существенных

недостатков. Руководство ВАО оказывало помощь в то время еще слабо укомплектованным

конструкторским отделам заводов-изготовителей авиамоторов, в том числе

и путем консультаций. Советы Назарова, ставшего уже высококвалифицированным

специалистом, воспринимались серийщиками вполне благожелательно.

Помимо

М-5 отечественная авиапромышленность осваивала в то время выпуск и других

двигателей. Как известно, первым авиамотором собственной разработки, внедренным

в массовое производство, в СССР стал созданный под руководством А.Д. Швецова

в 1925 г. на заводе "Мотор" пятицилиндровый звездообразный двигатель

воздушного охлаждения М-11. Он проектировался по техническому заданию,

сформированному при проведении конкурса на мотор для учебного самолета

(в организации этого конкурса непосредственно принимал участие А.С. Назаров

- председатель Комитета по легкомоторной авиации Осоавиахима). По своим

характеристикам М-11 не уступал лучшим зарубежным моторам соответствующего

класса. В 1927 г. мотор прошел госиспытания, и к моменту, когда Назаров

стал работать в ВАО, его начали внедрять в серию.

Помимо

М-5 отечественная авиапромышленность осваивала в то время выпуск и других

двигателей. Как известно, первым авиамотором собственной разработки, внедренным

в массовое производство, в СССР стал созданный под руководством А.Д. Швецова

в 1925 г. на заводе "Мотор" пятицилиндровый звездообразный двигатель

воздушного охлаждения М-11. Он проектировался по техническому заданию,

сформированному при проведении конкурса на мотор для учебного самолета

(в организации этого конкурса непосредственно принимал участие А.С. Назаров

- председатель Комитета по легкомоторной авиации Осоавиахима). По своим

характеристикам М-11 не уступал лучшим зарубежным моторам соответствующего

класса. В 1927 г. мотор прошел госиспытания, и к моменту, когда Назаров

стал работать в ВАО, его начали внедрять в серию.

В конце 1927 г. серийное производство М-11 было развернуто на Государственном

авиационном заводе № 9 "Большевик" в городе Запорожье. Тогда

же этот завод был переименован в ГАЗ № 29. Запорожский завод с самого

начала своего существования, когда он еще назывался "ДЕКА",

постоянно стремился к улучшению качества выпускаемой им продукции. Назаров

много времени проводил в Запорожье, помогая заводу не только внедрять

в производство новый мотор, но и вносить в него различные усовершенствования.

В

1925 г. ВВС объявил конкурс на создание моторов для военной авиации. Этот

конкурс стал толчком для творческого соревнования отечественных конструкторов.

Было представлено около десятка проектов, но наиболее интересными разработками

оказались следующие: W-образный 18-цилиндровый мотор М-18 мощностью 750

л.с., разработанный на заводе "Икар" под руководством А.А. Бессонова;

V-образный 12-цилиндровый мотор М-13 мощностью 820 л.с., разработанный

под руководством Н.Р. Брилинга конструкторами А.А. Микулиным, Б.А. Чудаковым,

И.Ш. Нейманом (все из НАМИ); V-образный 12-цилиндровый мотор М-9, сконструированный

ленинградским конструктором В.В. Киреевым (в 1914-1915 гг. он разработал

мотор РБЗ-6, который применялся на самолетах типа "Илья Муромец").

В

1925 г. ВВС объявил конкурс на создание моторов для военной авиации. Этот

конкурс стал толчком для творческого соревнования отечественных конструкторов.

Было представлено около десятка проектов, но наиболее интересными разработками

оказались следующие: W-образный 18-цилиндровый мотор М-18 мощностью 750

л.с., разработанный на заводе "Икар" под руководством А.А. Бессонова;

V-образный 12-цилиндровый мотор М-13 мощностью 820 л.с., разработанный

под руководством Н.Р. Брилинга конструкторами А.А. Микулиным, Б.А. Чудаковым,

И.Ш. Нейманом (все из НАМИ); V-образный 12-цилиндровый мотор М-9, сконструированный

ленинградским конструктором В.В. Киреевым (в 1914-1915 гг. он разработал

мотор РБЗ-6, который применялся на самолетах типа "Илья Муромец").

Все эти двигатели были еще "сырыми", хотя

М-18 успел пройти 100-часовые испытания. В проведении испытаний моторов

М-13 и М-18 Назаров принимал непосредственно участие. Оба двигателя продемонстрировали

характеристики на уровне лучших зарубежных авиамоторов того времени, однако

по различным причинам они в серию не пошли.

В соответствии с предложениями ВАО, сформулированными

Аркадием Сергеевичем, в 1928-1929 гг. Александр Бессонов при участии Владимира

Базарова на базе конкурсного М-18 разработал два V-образных 12-цилиндровых

мотора: V-12 и М-19 мощностью 610 и 700 л.с., соответственно. Они стали

одними из первых в мире высотных моторов, оснащенных приводными центробежными

нагнетателями (ПЦН).

В процессе доводки моторов V-12 и М-19 конструкторы

столкнулись с большими трудностями (в основном при отработке ПЦН), но

устранение дефектов шло довольно успешно. В 1930 г. двигатель М-19 прошел

государственные испытания. Однако в серию ни он, ни V-12 запущен не был.

Дело в том, что в это время уже началось производство по лицензии мощного

немецкого мотора БМВ-6 (BMW-VI), известного у нас под маркой М-17.

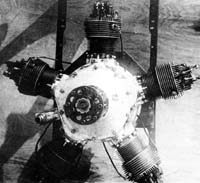

Одновременно

с М-17 Советский Союз приобрел лицензию на производство одного из лучших

авиационных двигателей того времени - 9-цилиндровой "звезды"

"Юпитер-VI" (Jupiter-VI) французской фирмы "Гном-Рон".

Его взлетная мощность составляла 570 л.с., номинальная мощность - 480

л.с., а ресурс - 350 часов. В СССР "Юпитер-VI" получил обозначение

М-22. Интересно, что этот мотор первоначально был разработан в 1925 г.

английской фирмой "Бристоль", а уже затем французы приобрели

на него лицензию и переработали технологию производства с переводом всех

размеров в метрическую систему.

Одновременно

с М-17 Советский Союз приобрел лицензию на производство одного из лучших

авиационных двигателей того времени - 9-цилиндровой "звезды"

"Юпитер-VI" (Jupiter-VI) французской фирмы "Гном-Рон".

Его взлетная мощность составляла 570 л.с., номинальная мощность - 480

л.с., а ресурс - 350 часов. В СССР "Юпитер-VI" получил обозначение

М-22. Интересно, что этот мотор первоначально был разработан в 1925 г.

английской фирмой "Бристоль", а уже затем французы приобрели

на него лицензию и переработали технологию производства с переводом всех

размеров в метрическую систему.

Передача в серийное производство на завод № 29 сначала

мотора М-11, а затем М-22 в связи с необходимостью непрерывного конструкторского

сопровождения новинок потребовала создания мощного заводского конструкторского

бюро. В том, кто возглавит КБ, сомнений не возникало: конечно, Назаров.

За два с лишним года работы в ВАО Аркадий Сергеевич вместе с В.Я. Климовым

фактически стал техническим руководителем авиадвигателестроения страны.

Он близко познакомился со всеми выдающимися конструкторами моторов: Швецовым,

Бриллингом, Микулиным, Бессоновым. Назаров хорошо изучил организацию производства

на немногочисленных тогда моторных заводах. Но запорожский завод № 29

он знал особенно хорошо. С учетом этого приказом Главного управления авиационной

промышленности НКТП № 148 от 6 июля 1930 г. Аркадия Сергеевича Назарова

назначили главным конструктором опытно-конструкторского отдела (переименованного

затем в бюро) при заводе № 29.

В Запорожье он организовал законченное опытное производство,

которое к 1936 г. включало конструкторскую группу, техническое бюро, цех

опытной сборки, цех испытаний и бригады, обслуживавшие экспериментальные

установки и стенды. Общая численность сотрудников в ОКБ достигла 200 человек,

что по тем временам было вполне солидно.

Под руководством Назарова была проведена большая работа,

связанная с усовершенствованием мотора М-11. Так, вместо шарикоподшипников

были установлены подшипники скольжения, полностью переделан кривошипно-шатунный

механизм, проведены изменения по цилиндропоршневой группе и многое другое.

Благодаря внедрению этих изменений была создана модификация двигателя

М-11Д, отличавшаяся увеличенными мощностью (125 л.с.) и ресурсом (400

ч).

Мотор М-11, несмотря на его скромные "рекламные"

показатели, прожил славную жизнь. Он находился в производстве до 1953

г., а эксплуатировался до 1959 г. За время выпуска было создано 15 модификаций

двигателя. Во второй половине 40-х годов ресурс был доведен до 500…600

ч. Мотор применялся на самолетах 88 типов, в том числе У-2 (По-2), УТ-1,УТ-2,

Як-6, Як-12 и других. Всего самолетов с моторами М-11 различных модификаций

было выпущено более 50 тысяч единиц, а моторов - по меньшей мере 120 тысяч.

Работая

главным конструктором Запорожского завода, особенно много сил отдал Аркадий

Сергеевич Назаров доводке и внедрению в серию мотора М-22. Этот 9-цилиндровый

звездообразный мотор воздушного охлаждения был высотным переразмеренным

с расчетной высотой около 150 м. К его конструктивным особенностям следует

отнести необычную и весьма сложную в производстве конструкцию цилиндра:

четырехклапанная головка из легкого сплава стыковалась по плоскости со

стальным пояском цилиндра, причем крепилась к нему на шпильках. Поршни

тоже были необычными - так называемого "типа Рикардо" по имени

известного английского двигателиста - с юбкой, вырезанной в ненагруженной

зоне возле выхода поршневых пальцев.

Работая

главным конструктором Запорожского завода, особенно много сил отдал Аркадий

Сергеевич Назаров доводке и внедрению в серию мотора М-22. Этот 9-цилиндровый

звездообразный мотор воздушного охлаждения был высотным переразмеренным

с расчетной высотой около 150 м. К его конструктивным особенностям следует

отнести необычную и весьма сложную в производстве конструкцию цилиндра:

четырехклапанная головка из легкого сплава стыковалась по плоскости со

стальным пояском цилиндра, причем крепилась к нему на шпильках. Поршни

тоже были необычными - так называемого "типа Рикардо" по имени

известного английского двигателиста - с юбкой, вырезанной в ненагруженной

зоне возле выхода поршневых пальцев.

Двигатель М-22 производился до 1935 г., а эксплуатировался

вплоть до 1941 г. Всего было выпущено более восьми тысяч моторов, которые

устанавливались на 25 моделях самолетов военной и гражданской авиации.

В их числе серийные истребители И-4 (АНТ-5) А.Н. Туполева, И-5 и первые

серии истребителей И-15 и И-16 Н.Н. Поликарпова, пассажирские К-5 К.А.

Калинина, "Сталь-3" А.И. Путилова и ХАИ-1 И.Г. Неймана.

Параллельно с разработкой крупноразмерных авиационных

двигателей Аркадий Сергеевич Назаров конструировал и маломощные моторы.

Взяв за основу отработанную в ОКБ-29 цилиндровую группу двигателя М-11,

он предложил целое семейство авиационных двигателей воздушного охлаждения.

Так, были созданы двухцилиндровый мотор "Комсомолец" и трехцилиндровый

двигатель 3М-11 мощностью 60 л.с. и массой 125 кг, который хотя и прошел

испытания успешно, но в серию не передавался.

Был изготовлен также пятицилиндровый мотор М-51, который

представлял собой вариант М-11 с центральной кулачковой шайбой вместо

раздельных кулачковых валиков на каждый цилиндр. При разработке этого

мотора конструкторы постарались максимально использовать детали и узлы

М-11, в частности, цилиндры, поршни, шатуны. Той же идеей о максимальном

использовании деталей М-11 воспользовались при создании семицилиндрового

мотора М-48 и девятицилиндрового двигателя М-49 мощностью 270 л.с.

Важной

особенностью двух последних двигателей являлось оснащение их приводными

центробежными нагнетателями (впервые в Советском Союзе на маломощных авиадвигателях).

Моторы успешно прошли государственные испытания и позднее послужили основой

для разработки двигателей серии МГ (мотор гражданский): МГ-11, МГ-21 и

МГ-31.

Важной

особенностью двух последних двигателей являлось оснащение их приводными

центробежными нагнетателями (впервые в Советском Союзе на маломощных авиадвигателях).

Моторы успешно прошли государственные испытания и позднее послужили основой

для разработки двигателей серии МГ (мотор гражданский): МГ-11, МГ-21 и

МГ-31.

В связи с необходимостью разработки новых маломощных

двигателей для учебной, спортивной и гражданской авиации было принято

решение о создании специализированного конструкторское бюро на базе завода

№ 82 ГВФ в Тушино. Туда была переведена из Запорожья группа конструкторов

с тематикой мотора М-11 и его модификацией. Затем, в 1932 г., в системе

ГВФ развернули Научно-исследовательский институт авиадвигателей (НИИ АД

ГВФ) с опытным заводом (на базе все того же завода № 82 ГВФ). Ядро отдела

бензиновых двигателей института составили бывшие конструкторы ОКБ завода

№ 29.

Отдел возглавил Михаил Александрович Коссов, ранее

на запорожском заводе занимавшийся мотором М-11 и его модификациями. В

1932-1934 гг. на основе богатого опыта, накопленного при создании семейства

модификаций М-11, сотрудники отдела сконструировали семейство двигателей,

у которых взаимозаменяемость деталей достигла 95 %. В состав семейства

входили пятицилиндровый мотор МГ-11, семицилиндровый МГ-21 и девятицилиндровый

МГ-31. После успешного окончания государственных испытаний эти моторы

устанавливались на самые разнообразные летательные аппараты, в том числе

на учебно-тренировочный истребитель УТИ-6, пассажирские самолеты САМ-5-2бис,

КАИ-2, "Сталь-2", РАФ-11ИС, САМ-16 и вертолет "Омега-11".

В 1932-1935 гг. под руководством Назарова в ОКБ завода

№ 29 спроектировали и в короткий срок сдали на Государственные испытания

мощный мотор воздушного охлаждения М-58, который был установлен на опытный

самолет Поликарпова.

Несмотря на обилие опытных моторов, они все же уступали лучшим зарубежным

моторам того времени. Этому было несколько причин, но основная заключалась

в том, что технологические процессы, необходимые для производства авиационных

двигателей, в СССР безнадежно отставали из-за общего низкого технического

уровня отечественного машиностроения. Чтобы советская авиация приблизилась

к мировому уровню, необходимы были современные моторы, созданные по лучшим

технологиям того времени.

В связи с этим в конце 1932 г. правительство Советского

Союза приняло кардинальное решение о закупке за рубежом лицензий на производство

новейших авиационных двигателей. Согласно выставленным Советским Союзом

условиям - это было, наверное, главным - отечественным заводам передавалась

не только конструкторская и технологическая документация, но и уникальное

станочное и инструментальное оборудование. Таким образом руководители

отрасли рассчитывали сделать огромный шаг вперед в отношении технологического

уровня производства авиамоторов.

Для выполнения указанного решения Советского правительства

в зарубежную поездку отправились две комиссии специалистов- моторостроителей.

Одна, возглавлявшаяся В.Я. Климовым, выехала во Францию, а другая во главе

с И.И. Побережским и А.Д Швецовым - в США.

С самого начала предполагалось, что завод № 29 будет

производить один из звездообразных моторов воздушного охлаждения фирмы

"Гном-Рон". Однако все переговоры поручили провести В.Я. Климову,

который был хорошим специалистом по двигателям с жидкостным охлаждением.

Отстранение Назарова от поездки во Францию (первоначально именно он должен

был вести переговоры с "Гном-Рон") оказалось крупной ошибкой.

Дело в том, что В.Я. Климов не смог в полной мере справиться одновременно

с двумя заданиями - переговорами с фирмами "Испано-Сюиза" и

"Гном-Рон" - и в связи с этим допустил ряд принципиальных упущений.

Двигатель воздушного охлаждения, который он выбрал

- "Мистраль Мажор" (Mistral-Major K-14) - был для своего времени

действительно выдающимся: 14-цилиндровая двухрядная (одна из первых в

мире) "звезда", причем цилиндры заднего ряда располагались в

промежутках между цилиндрами переднего ряда. Мотор мощностью 860 л.с.

весил всего 600 кг и имел большие резервы в отношении форсирования.

К его конструктивным особенностям можно отнести: планетарный

редуктор с коническими шестернями; ПЦН с открытой крыльчаткой (не лучшая

схема для получения хорошего к.п.д.); систему компенсации зазоров в клапанах,

навертные головки цилиндров (как на М-11) с предохранением от отворачивания

с помощью оребренной контргайки, привод к ПЦН с упругой подпружиненной

шестерней.

В Советском Союзе освоенный в производстве "Мистраль-Мажор"

получил наименование М-85. Двигатели этого типа устанавливали на самолеты-бомбардировщики

С.В. Ильюшина ДБ-3, опытные пассажирские самолеты А.Н. Туполева (АНТ-35)

и некоторые другие.

(Продолжение в следующем номере)