В течение 45 лет, с 1949 по 1994 г., нашим предприятием

(его наименования менялись: от опытного завода № 2 до Куйбышевского научно-производственного

объединения "Труд", а ныне - ОАО "СНТК им. Н.Д. Кузнецова")

руководил всемирно известный, выдающийся конструктор нашего времени академик

Николай Дмитриевич Кузнецов. Под его руководством оно превратилось в одну

из ведущих авиадвигательных фирм СНГ, создав 57 оригинальных и модифицированных

газотурбинных двигателей для самолетов различного назначения и экранопланов,

жидкостных реактивных двигателей (ЖРД) для ракетно-космических комплексов,

а также двигателей для привода нагнетателей газоперекачивающих агрегатов

и электрогенераторов.

Большинство созданных Н.Д. Кузнецовым двигателей отмечено эпитетами "впервые":

- первый в СССР и самый мощный в мире турбовинтовой двигатель;

- первый в СССР и самый мощный в мире двухконтурный двигатель с форсажной камерой для сверхзвуковых самолетов;

- первый в мире ЖРД большой тяги, работающий по замкнутой схеме;

- первый в СССР трехвальный двухконтурный двигатель;

- первые в мире двигатели, использующие в качестве топлива жидкий водород, сжиженный природный газ и др.

Николай Дмитриевич лично занимался авиационными атомными

и газотурбинными двигателями (ГТД), жидкостными реактивными двигателями,

лазерными установками, авиационными двигателями на криогенном топливе

и др.

Разрабатывая новые направления в развитии газотурбинных и ракетных двигателей

различного назначения, Н.Д. Кузнецов создал свою школу конструирования,

для которой характерными особенностями являются:

- выбор параметров двигателя по предельным данным;

- глубокое изучение и овладение процессами, протекающими в системах

двигателя и внедрение новых методик расчетов и конструирования;

- разработка и внедрение новых передовых технологий для повышения коэффициента

использования материала, снижения трудоемкости и увеличения надежности

и ресурса;

- внедрение перспективных материалов;

- внедрение термобарьерных и других покрытий, увеличивающих износостойкость

деталей;

- максимальное внедрение мероприятий, направленных на увеличение надежности

и ресурса двигателей;

- проверка внедряемых мероприятий по увеличению надежности и выносливости

методами ускоренных испытаний (эквивалентно-циклические и резонансные

испытания).

Будучи исключительно скромным человеком, Н.Д. Кузнецов

никогда и нигде не упоминал о своих предложениях, теоретических разработках,

относя достижения руководимого им предприятия к заслугам всего коллектива.

Поэтому многое в развитии отечественного авиамоторостроения осталось как

бы безымянным.

Восстанавливая справедливость, напомним читателям о том, что именно впервые

было разработано либо самим Николаем Дмитриевичем, либо на основе его

идей и под его руководством.

В конце 40-х и начале 50-х годов все зарубежные и отечественные авиадвигательные

ОКБ занимались разработкой реактивных газотурбинных двигателей. В 1950

г. Николай Дмитриевич предложил разработать для стратегической авиации

турбовинтовые двигатели с удельным расходом топлива 230…260 г/л.с.·ч на

взлетном режиме. Предложение Н.Д. Кузнецова не нашло понимания, т.к. считалось

что невозможно получить удельный расход топлива ниже, чем у поршневых

авиадвигателей. Николай Дмитриевич подверг сомнению это утверждение и,

глубоко изучив газодинамические процессы в ГТД, увлек работой коллектив.

В результате была разработана новая методика расчета газовых турбин.

Выполненная работа позволила предложить самолетчикам турбовинтовой двигатель

с невиданно низким удельным расходом топлива для полета на дальность без

заправки до 15 000 км. Даже наш великий конструктор самолетов А.Н. Туполев

не сразу понял и оценил исключительную значимость идеи Н.Д. Кузнецова,

но затем принял решение о создании легендарного самолета Ту-95 с двигателями

"НК". В США попытка создания подобного двигателя не увенчалась

успехом.

Н.Д. Кузнецов был очень глубоким и разносторонним ученым и конструктором,

не замыкавшимся в рамках авиадвигателестроения. В 1953 г. он пришел к

выводу, что в недалеком будущем стратегическая авиация будет стремиться

к полету на сверхзвуковой скорости, а значит, турбовинтовые двигатели

из-за винтов станут неприменимы. Пришла идея вместо воздушного винта установить

вентилятор в оболочке. С начала 1953 г. при непосредственном участии Николая

Дмитриевича и под его руководством группа инженеров ОКБ впервые в мире

приступила к разработке теории двухконтурного турбореактивного двигателя

(ТРДД). Идею и первые разработки по ТРДД Николай Дмитриевич вынес на обсуждение

научно-технического совета Минавиапрома. А.Н. Туполев, который уже полностью

доверял Николаю Дмитриевичу, поддержал эту идею, но еще долго после этого

сохранялось сопротивление. Правда, ведущие двигателисты - А.А. Микулин,

А.Д. Швецов - также поддержали Николая Дмитриевича. Можно смело сказать,

что теория двухконтурных двигателей была в основном разработана под руководством

Н.Д. Кузнецова.

При разработке двухконтурных двигателей Н.Д. Кузнецов предложил осуществить

его форсирование. Под его руководством была разработана теория такого

двухконтурного двигателя с форсажной камерой и создан первый в мировой

практике двухконтурный двигатель НК-6 тягой 17 тс на форсажном режиме

(1956 г). Подобные двигатели в США появились только через 15 лет. Затем

Николай Дмитриевич впервые в мире предложил идею форсажной камеры сгорания,

на вход которой подается смешанный поток воздуха второго (внешнего) контура

с газом внутреннего контура.

Замкнутая схема ЖРД была известна с середины 50-х годов, т.е. еще до того,

как Н.Д. Кузнецов занялся разработкой ракетных двигателей. Однако высказывалась

лишь идея, а серьезные работы отсутствовали. Наиболее опытный советский

конструктор ЖРД академик В.П. Глушко в 1958 г. на совещании разработчиков

ракет предлагал отнести начало работ по двигателю замкнутой схемы на 70-е

годы. Аналогичного мнения придерживались и ракетчики в США, которые только

в 70-х годах начали создавать такие ЖРД.

С момента начала работ по жидкостным двигателям в 1959 г., Николай Дмитриевич

принял решение разрабатывать ЖРД по замкнутой схеме. Нужно отметить, что

С.П. Королев, для ракет которого создавались двигатели, полностью поддержал

Кузнецова.

Конечно, встретившиеся при создании ЖРД замкнутой схемы трудности были

огромными, ведь многие вопросы теории и конструирования таких двигателей

являлись "белыми пятнами". Огромную роль при разработке ЖРД

сыграло то, что Николай Дмитриевич воспользовался уже освоенной методологией

создания ГТД. Такое революционное решение привело к пересмотру многих

применявшихся у ракетчиков-двигателистов теоретических взглядов и методов

конструирования. Были созданы новые узлы и агрегаты для ЖРД, существенно

отличавшиеся от прежних по массе, надежности и даже по принципу работы.

Созданные в 60-х годах кислородно-керосиновые двигатели НК-33, НК-39,

НК-43, НК-31, предназначавшиеся для "лунного" комплекса Н1,

до сих пор остаются непревзойденными по параметрам и надежности для своего

класса тяги и состава компонентов топлива.

Необходимо отметить, что опыт Н.Д. Кузнецова по созданию ЖРД замкнутой

схемы оказался поистине бесценным для разработчиков космической техники.

Впоследствии все новые ЖРД других главных конструкторов проектировались

только по замкнутой схеме. Многие неизвестные ранее вопросы теории и конструирования

ЖРД замкнутой схемы были разработаны под руководством и при непосредственном

участии Н.Д. Кузнецова. Но в учебниках по теории ЖРД отсутствуют упоминания

о роли Н.Д. Кузнецова.

К концу 50-х годов при создании мощных высокотемпературных ГТД с высокими

степенями повышения давления почти все ОКБ в СССР и за рубежом столкнулись

с проблемой, связанной с работой камер сгорания ГТД - неравномерностью

температуры на входе в турбину, которая приводила к прогарам лопаток.

Николай Дмитриевич предложил пути устранения этой проблемы. Количество

топливных форсунок в камерах сгорания ГТД было увеличено с обычных 12…24

до 130…140, как было принято на камерах сгорания ЖРД. Такое решение произвело

коренную ломку теоретических и конструкторских принципов создания камер

сгорания ГТД.

Ученые НИИ не поддержали эту идею. Но Николай Дмитриевич, невзирая на

отрицательные отзывы, довел работу до логического конца, и такие камеры

сгорания вот уже в течение 35 лет являются традиционными для всех двигателей

семейства "НК". Американские конструкторы к идее многофорсуночных

камер сгорания ГТД пришли только в середине 70-х годов.

В конце 80-х годов Н.Д. Кузнецов приступил к созданию ГТД со сверхвысокой

степенью двухконтурности, предназначенного для самолетов гражданской авиации.

Николай Дмитриевич предложил создать двигатель с двухконтурностью 16.

Нельзя сказать, что сама по себе идея сверхвысокой двухконтурности была

выдвинута Н.Д. Кузнецовым. Теоретические статьи имелись и в СССР, и за

рубежом. Но, берясь за что-то новое, Николай Дмитриевич всегда ставил

перед коллективом ОКБ задачу с большим размахом. Создаваемый двигатель

НК-93 со степенью двухконтурности 16,7 рассматривался им как новый качественный

скачок в теории и практике авиационного двигателестроения.

Из отечественной и мировой практики известно, что поколения авиационных

ГТД сменяют друг друга с периодичностью 7…10 лет. Каждое новое поколение

двигателей характеризуется, в основном, уменьшением удельного расхода

топлива примерно на 5 %. При переходе от степени двухконтурности 6 к 16,7

удельный расход топлива уменьшается гораздо существеннее - приблизительно

на 15 %, что обеспечивает новое качество авиадвигателя. По состоянию на

середину 90-х годов НК-93 опережал аналогичные зарубежные разработки на

5 лет. К сожалению, длительное отсутствие финансирования может привести

к утрате приоритета в создании двигателя такого типа. Делом чести для

нашего коллектива является завершение создания двигателя НК-93, работы,

которую завещал нам Николай Дмитриевич.

В 1974 г. Н.Д. Кузнецов приступил к изучению возможности создания авиационного

ГТД, работающего на криогенном топливе. Благодаря его настойчивости были

проведены работы по применению жидкого водорода и сжиженного природного

газа и созданы двигатели НК-88 и НК-89, работающие на этих топливах. В

апреле 1988 г. состоялся первый полет самолета Ту-155 с двигателем НК-88,

топливом для которого служил жидкий водород, а в январе 1989 г. в первый

полет отправился тот же самолет с НК-89. Зарубежные авиационные специалисты

после этих полетов сделали заключение, что в этой области конструкторы

ОКБ Н.Д. Кузнецова опередили западные проработки на несколько лет.

Все, за что брался Николай Дмитриевич, опережало работы других родственных

отечественных и зарубежных фирм. Таков был стиль работы Н.Д. Кузнецова.

Еще в 1957 г. Николай Дмитриевич предложил использовать снятые с самолета

отработавшие ресурс авиационные ГТД в качестве силовых приводов наземных

энергетических установок. Соответствующие предложения были направлены

в Правительство, но остались без ответа.

Впоследствии оказалось, что в 1960 г. конвертированием начала заниматься

фирма "Роллс-Ройс", а затем и другие ведущие зарубежные авиадвигательные

фирмы. Николай Дмитриевич настойчиво продолжал пропаганду своей идеи,

но только в 1969 г. ему удалось добиться выхода постановления Совмина

СССР о создании наземного двигателя НК-12СТ на базе авиадвигателя НК-12М

для газоперекачивающего агрегата. Затем, в 1979 г. Николай Дмитриевич

пробил еще одно постановление о создании наземного двигателя НК-16СТ.

Таким образом, Н.Д. Кузнецову удалось осуществить давнюю идею и фактически

открыть новое направление в авиадвигателестроении. Прозорливость Николая

Дмитриевича была просто потрясающей, ведь применение легких, компактных

наземных двигателей авиационного типа позволило не только быстро создать

так необходимый стране новый блочно-модульный газоперекачивающий агрегат,

но и обеспечить огромный экономический эффект. Доктор экономических наук

А.А. Аверьянов, в 80-е годы - начальник отдела авиационной промышленности

Госплана, подсчитал, что применение двигателя НК-16СТ в период с 1983

по 1990 г. обеспечило экономию в 964 млн рублей (в ценах 80-х годов).

Отметим необычайно широкий и глубокий охват Николаем Дмитриевичем всех

отраслей науки, которые органически входят в теорию и практику проектирования

и доводки газотурбинных и ракетных двигателей: аэродинамики, газовой динамики,

термодинамики, теплопередачи, теории горения, теории регулирования и информатики,

теории прочности и пластичности. Причем все знания в области этих наук,

образно выражаясь, находились у него не на отдельных полочках, а в тесной

взаимосвязи, что позволяло Николаю Дмитриевичу при решении частной проблемы

осмысливать ее со всех сторон.

Н.Д. Кузнецов внес большой вклад в создание современной науки о надежности.

Для обеспечения требуемого уровня надежности в процессе экспериментальной

отработки авиационных двигателей им были разработаны:

- методика выявления, анализа и устранения недостатков конструкции

("система дефектов");

- комплексы целенаправленных программ специальных испытаний для различных

этапов отработки изделий, основанных на оптимальном планировании экспериментов;

- методика выявления недостатков конструкции, в основу которой положены

исследования, позволяющие определить соотношения между нагрузками и

несущей способностью элементов конструкции.

С целью сохранения достигнутого уровня надежности при

серийном производстве изделий Н.Д. Кузнецов разработал методику обеспечения

производственно-технологической надежности. Сущностью методики является

исследование соответствия свойств деталей требованиям технической документации

при всех возможных сочетаниях значений режимов технологических процессов.

Предложенная Н.Д. Кузнецовым методика эквивалентных ускоренных испытаний

позволяет решить проблему определения пределов работоспособности изделий

при очень большом ресурсе (более 10 000 ч) за приемлемо короткие сроки.

Эта методика заключается в моделировании факторов нагружения, влияющих

на исчерпание ресурса отдельных узлов и деталей.

Последние 15 лет жизни Н.Д. Кузнецов был председателем научного Совета

по надежности АН СССР. Он активно занимался созданием и внедрением в практику

проектирования:

- сложных комплексных математических моделей высокого уровня для ГТД,

позволяющих учитывать термодинамику, газодинамику и прочность основных

узлов двигателя;

- системы обеспечения надежности в условиях серийного производства

и при эксплуатации.

Н.Д. Кузнецов впервые в отечественной практике, а быть может и в зарубежной, внедрил при изготовлении авиационных ГТД и ЖРД:

- точное литье турбинных лопаток последовательно равноосной кристаллизации,

направленной кристаллизации и литье монокристальных турбинных лопаток

сложной внешней и внутренней конструкции;

- титановые сплавы;

- новые технологические методы поверхностного упрочнения деталей и

узлов двигателя, позволяющие на 20...30 % повысить усталостную прочность

деталей и существенно увеличить надежность двигателей в эксплуатации.

По идеям Н.Д. Кузнецова были разработаны гидродробеструйный метод упрочнения,

а также метод упрочнения микро- и стеклошариками. Под руководством Николая

Дмитриевича был разработан метод виброшлифования и виброупрочнения,

а также создано технологическое оборудование, позволившее резко уменьшить

применение ручного труда при изготовлении деталей двигателей.

В качестве примера можно привести камеру сгорания ЖРД

НК-33. Когда в 1992 г. американские специалисты увидели ее, то были удивлены,

что уже в начале 60-х годов она обработана таким методом, каким в США

начали пользоваться только в 70-е годы.

После Николая Дмитриевича нам, его соратникам, осталось большое наследие.

Это, во-первых, созданная им школа конструирования двигателей и, во-вторых,

большой задел новых двигателей:

- принципиально новый двигатель - винтовентиляторный НК-93, двигатель

XXI века;

- двигатель НК-89, работающий на сжиженном природном газе;

- жидкостные реактивные двигатели НК-33, НК-43, НК-31, НК-39. Хочется

еще раз подчеркнуть прозорливость Николая Дмитриевича, сохранявшего

эти двигатели на протяжении 20 лет;

- наземные двигатели НК-36СТ, НК-37, НК-38СТ. Уже после смерти Николая

Дмитриевича, в конце 1995 г., двигатель НК-36СТ мощностью 25 МВт (к.п.д.

36 %) успешно закончил межведомственные испытания. Сегодня такие двигатели

успешно эксплуатируются в составе газоперекачивающих агрегатов. Двигатель

НК-38СТ мощностью 16 МВт (к.п.д. 38 %), межведомственные испытания которого

должны быть проведены в первой половине 2001 г., также начал эксплуатацию

в составе газоперекачивающих агрегатов на Тольяттинской и Помарской

компрессорных станциях. Закончена работа по двигателю НК-37 мощностью

25 МВт (к.п.д. 36,4 %). На его базе создана первая в стране теплоэлектростанция

с двигателем авиационного типа большой мощности, работающая на Безымянской

ТЭЦ в Самаре.

Вклад Николая Дмитриевича в успехи отечественной авиации

и газовой промышленности весьма весом. Было время, когда 47 % авиапассажиров

в нашей стране перевозилось на самолетах с двигателями "НК".

Ныне все российские самолеты стратегической авиации оснащены двигателями

"НК", свыше 34 % добываемого в СНГ природного газа перекачивается

по трубопроводам с помощью двигателей "НК".

Николай Дмитриевич хорошо понимал, что один в поле не воин, поэтому он

уделял огромное внимание воспитанию коллектива. Он был необыкновенно терпелив,

и терпим при выслушивании мнения любого человека. Как никто другой он

умел разговаривать с подчиненными, не напоминая им, что он начальник.

Одним из основополагающих принципов жизни и работы Николая Дмитриевича

был личный пример. Он всегда был бодр и энергичен, даже когда коллектив

находился в крайне затруднительном состоянии. Только за одно это качество

Николая Дмитриевича - умение в сложной обстановке создать условия в коллективе

для спокойной, слаженной работы - только за одно это его можно считать

выдающимся руководителем нашего времени.

Николай Дмитриевич был скромным человеком. Во главу угла он ставил коллектив.

Когда он по заслугам кого-нибудь распекал за различные упущения в работе,

то делал это корректно, не унижая человека.

Все вышесказанное лишь в малой степени характеризует личность генерального

конструктора Николая Дмитриевича Кузнецова. Разумеется, он более многогранен,

более сложен и как человек, и как конструктор, и о нем можно сказать еще

многое. Необходимо только добавить, что, несмотря на огромную загрузку

основной работой, Николай Дмитриевич был еще и крупным государственным

и общественным деятелем. В течение 30 лет он являлся депутатом Верховного

Совета РСФСР и членом Президиума Верховного Совета РСФСР. Заслуги Николая

Дмитриевича были отмечены правительством, присвоившим ему звание Дважды

Героя Социалистического Труда и наградившим его 11-ю орденами СССР. Н.Д.

Кузнецов являлся лауреатом Ленинской премии. Академия наук СССР в 1974

г. избрала Николая Дмитриевича действительным членом.

|

Руководство ОАО

“СНТК им. Н.Д. Кузнецова”: сидят, слева направо: стоят, слева направо: |

|

|

|

|

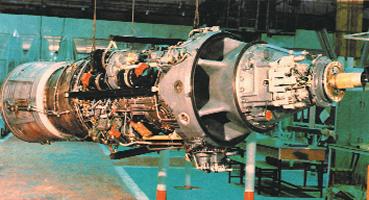

НК-12

|

Ту-95МС

|

|

|

|

Ил-86

|

НК-87

|

|

|

|

Ту-22М3

|

НК-12СТ

|