|

К ЮБИЛЕЮ УЧИТЕЛЯ

Елена Константиновна Холщевникова

Дмитрий Александрович Боев

Доктор

технических наук, профессор Константин Васильевич Холщевников был одним

из создателей современной теории лопаточных машин и газотурбинных двигателей.

Не будет преувеличением сказать, что все, кто что-то сделал для создания

и развития отечественного газотурбинного авиадвигателестроения, в той

или иной мере являются его учениками. И эта статья - малый вклад в ту

дань уважения, которую все мы, работавшие в этой области, задолжали

своему Учителю.

Доктор

технических наук, профессор Константин Васильевич Холщевников был одним

из создателей современной теории лопаточных машин и газотурбинных двигателей.

Не будет преувеличением сказать, что все, кто что-то сделал для создания

и развития отечественного газотурбинного авиадвигателестроения, в той

или иной мере являются его учениками. И эта статья - малый вклад в ту

дань уважения, которую все мы, работавшие в этой области, задолжали

своему Учителю.

…Константин Васильевич родился 17 июня 1906 г. в г. Москве и был самым младшим ребенком в семье. Его отец, приказчик в торговом доме братьев Зиминых, умер, когда Костику было два года, оставив вдову с шестью малолетними детьми - старшей сестре в то время было всего-то 10 лет. Вся большая семья жила во вдовьем доме на пенсию, которую получала мать семейства от хозяев умершего мужа, и на доходы от шитья солдатского белья. Хозяева очень уважали покойного Василия Константиновича за честность, потому этой пенсии и заработка хватало не только на более-менее сносную жизнь, но и на то, чтобы каждый год (до первой мировой войны) вывозить детей на лето в деревню в Суханово.

Старшие

сестры научили читать самого младшего брата очень рано. Поэтому ему

удалось однажды даже удивить свою мать: гуляя по городу, они подошли

к памятнику Гоголю, на котором изображены персонажи из "Мертвых

душ", и мальчик стал показывать на эти горельефы и правильно называть

героев произведения. В 1914 г. Костя поступил в начальную школу, потом

одновременно с учебой в средней школе еще и возделывал для семьи большой

огород (а уже шла война, все подорожало, но надо было как-то жить),

а в свободное время самостоятельно по учебникам усвоил полный курс средней

школы.

Старшие

сестры научили читать самого младшего брата очень рано. Поэтому ему

удалось однажды даже удивить свою мать: гуляя по городу, они подошли

к памятнику Гоголю, на котором изображены персонажи из "Мертвых

душ", и мальчик стал показывать на эти горельефы и правильно называть

героев произведения. В 1914 г. Костя поступил в начальную школу, потом

одновременно с учебой в средней школе еще и возделывал для семьи большой

огород (а уже шла война, все подорожало, но надо было как-то жить),

а в свободное время самостоятельно по учебникам усвоил полный курс средней

школы.

Была безработица, и по путевке биржи труда Константин поступил на работу во второй дом Реввоенсовета, где очень недолго был разнорабочим, а потом стал быстро продвигаться по службе, занимая различные должности. В 1925 г. он был зачислен на военную службу и направлен инструктором на работу в политуправление (ПУР) РККА. В 1926 г. ему случилось по лотерее Осоавиахима выиграть билет для полета над Москвой. После этого полета Константин "заболел" авиацией. Однако прошло еще два с лишним года, прежде чем он сдал экзамены, дважды прошел весьма жесткий медицинский отбор (в Москве и Ленинграде) и был зачислен курсантом в военно-теоретическую школу летчиков. Из ПУРа РККА его отпустили по его упорному ходатайству. В 1930 г. в школе летчиков он был принят в члены ВКП(б).

Будучи

курсантом этой школы, Холщевников завершил общее среднее образование

и изучил теорию и технику полета, теорию двигателей и самолеты, находившиеся

в тот момент на вооружении ВВС Красной Армии. Для завершения учебы Константин

попал в первую школу летчиков, расположенную в поселке Кача близ Севастополя.

Вначале учеба проходила успешно, и он в числе первых был выпущен для

самостоятельных полетов. Авантюризм и стремление к риску надолго остались

чертой характера Константина. Он был очень спортивным и отчаянным: друзья

молодости вспоминали, как он мчался на лыжах, привязанный веревкой к

едущему мотоциклу.

Будучи

курсантом этой школы, Холщевников завершил общее среднее образование

и изучил теорию и технику полета, теорию двигателей и самолеты, находившиеся

в тот момент на вооружении ВВС Красной Армии. Для завершения учебы Константин

попал в первую школу летчиков, расположенную в поселке Кача близ Севастополя.

Вначале учеба проходила успешно, и он в числе первых был выпущен для

самостоятельных полетов. Авантюризм и стремление к риску надолго остались

чертой характера Константина. Он был очень спортивным и отчаянным: друзья

молодости вспоминали, как он мчался на лыжах, привязанный веревкой к

едущему мотоциклу.

Выяснилось, однако, что научная работа в авиации гораздо более притягательна для молодого человека, чем практические ее приложения: он добровольно ушел из рядов РККА с тем, чтобы пойти учиться в авиационный институт. Правда, особенности происхождения (отец-то был приказчиком, а не рабочим или крестьянином) чуть не сыграли с Костей шутку: сразу его в институт не взяли. Потому в 1930 г. он поступил на авиационный завод № 24 учеником токаря, где за один год работы получил высший разряд токаря. И уже в 1931 г. молодой человек одновременно с работой стал учиться на вечернем отделении моторного факультета МАИ. В 1932 г. перешел на дневное отделение. Учился он очень хорошо. Перерешав все задачи по сопротивлению материалов из задачника, он стал сам придумывать задачи. Преподаватель предлагал ему написать совместно задачник, но Костя отказался, чтобы это не помешало остальной учебе.

После

окончания Московского авиационного института в 1936 г. Холщевников пришел

в ЦИАМ (здесь Константин Васильевич проработает всю свою жизнь до смерти

в 1976 г.). Он начал свою работу в отделе бензиновых двигателей, где

занимался компрессорами для наддува авиационных двигателей. В институте

сразу проявилась его способность к творческой конструкторской деятельности.

Так, уже в 1938 г. им была предложена оригинальная схема турбокомпрессора

с зубчатой передачей между турбиной и компрессором. Введение этой передачи

позволило повысить частоту вращения компрессора по сравнению с турбиной

(последнюю ограничивала прочность лопаток) и существенно уменьшить размеры

компрессора. Эта схема была реализована. Константин Васильевич лично

разрабатывал конструкцию и руководил изготовлением и летными испытаниями

этого турбокомпрессора, получившего наименование ТК-2. В 1940 г. агрегат

прошел стендовые испытания, а в начале 1941 г. он испытывался на самолете

СБ с двигателями M-105.

После

окончания Московского авиационного института в 1936 г. Холщевников пришел

в ЦИАМ (здесь Константин Васильевич проработает всю свою жизнь до смерти

в 1976 г.). Он начал свою работу в отделе бензиновых двигателей, где

занимался компрессорами для наддува авиационных двигателей. В институте

сразу проявилась его способность к творческой конструкторской деятельности.

Так, уже в 1938 г. им была предложена оригинальная схема турбокомпрессора

с зубчатой передачей между турбиной и компрессором. Введение этой передачи

позволило повысить частоту вращения компрессора по сравнению с турбиной

(последнюю ограничивала прочность лопаток) и существенно уменьшить размеры

компрессора. Эта схема была реализована. Константин Васильевич лично

разрабатывал конструкцию и руководил изготовлением и летными испытаниями

этого турбокомпрессора, получившего наименование ТК-2. В 1940 г. агрегат

прошел стендовые испытания, а в начале 1941 г. он испытывался на самолете

СБ с двигателями M-105.

Одновременно с созданием и доводкой агрегата ТК-2 Холщевников занимался научными исследованиями широкого плана, связанными с усовершенствованием центробежных компрессоров. По результатам этой деятельности в 1938 г. в соавторстве с В.И. Дмитриевским он выпустил монографию "Нагнетатели и наддув авиационных двигателей". В этой работе был собран и обобщен опыт расчета и проектирования высоконапорных центробежных авиационных компрессоров и турбин, приведены методы расчета высотных характеристик двигателей с разными системами наддува. Книга была переведена на немецкий язык (в то время это был основной международный язык инженеров) и получила высокий отзыв мировых специалистов.

Перед самой Великой Отечественной войной Константина Васильевича послали в Германию по линии торгпредства. Начало войны он встретил там. В Германии советские граждане оказались на положении арестованных. Как вспоминал об этом сам Константин Васильевич: "Нас в первые дни войны подвергли как бы домашнему аресту: собрав всех в гостинице, не разрешали ни с кем встречаться, кроме работников нашего посольства. Эти работники, сами сильно встревоженные, заверили нас в том, что постараются как можно скорее переправить нас на Родину. Время шло, наша немецкая охрана все больше и больше превращала нас в рядовых военнопленных. Товарищи из посольства договорились о переправке нас на Родину каким-то кружным путем". СССР и Германия произвели взаимный обмен граждан, которые были на территории противоборствующих сторон. Холщевников вернулся домой через Турцию и активно включился в работу ЦИАМ.

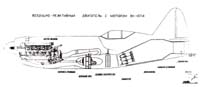

В

1941-1942 гг. в связи с ростом скоростей полета появилась необходимость

использования реактивной тяги. Для решения этой задачи предполагалось

применить разного рода реакторы и реактивные патрубки, использующие

энергию выхлопных газов поршневого двигателя. Константин Васильевич

разработал новый тип поршневого авиационного двигателя, часть мощности

которого использовалась для привода обычного винта, а остальная часть

передавалась на осевой высоконапорный компрессор. Из этого компрессора

воздух поступал в камеру сгорания и в реактивное сопло. Реактивная тяга

струи горячих газов, вытекающих из сопла, существенно увеличивала общую

тягу двигателя.

В

1941-1942 гг. в связи с ростом скоростей полета появилась необходимость

использования реактивной тяги. Для решения этой задачи предполагалось

применить разного рода реакторы и реактивные патрубки, использующие

энергию выхлопных газов поршневого двигателя. Константин Васильевич

разработал новый тип поршневого авиационного двигателя, часть мощности

которого использовалась для привода обычного винта, а остальная часть

передавалась на осевой высоконапорный компрессор. Из этого компрессора

воздух поступал в камеру сгорания и в реактивное сопло. Реактивная тяга

струи горячих газов, вытекающих из сопла, существенно увеличивала общую

тягу двигателя.

Комбинированная силовая установка Э3020, совмещающая поршневой и реактивный двигатели, была использована на истребителе И-250, разработанном в ОКБ А.И. Микояна. Она позволила достичь скорости 825 км/ч, что более чем на 200 км/ч превышало скорость того же самолета с обычным двигателем. Установка Э3020 на самолет конструкции П.О. Сухого Су-5 (он же И-107) позволила ему достичь скорости 810 км/ч. Ныне модель И-250 экспонируется в музее Н.Е. Жуковского, что на улице Радио в Москве.

Иностранцы называли Э3020 "ускорителем Холщевникова". Через несколько лет после войны на каком-то совещании Константину Васильевичу сказали, что такой силовой установкой были оборудованы самолеты полка, которые успешно летали. Этим он был немало обрадован, поскольку думал, что в серийное производство Э3020 так и не пошла: интересы ЦИАМ и ОКБ переместились после войны в направлении создания "настоящих" реактивных двигателей. За разработку ТК-2 и Э3020 К.В. Холщевников был награжден крупными денежными премиями и двумя орденами - "Знак почета" и "Трудовое Красное знамя". По результатам исследований в 1944 г. он защитил кандидатскую диссертацию.

Холщевников никогда не отделял работу от остальной жизни. Работой он и жил: вставал в 5-6 часов утра, до завтрака занимался расчетами, правкой и чтением специальной литературы, шел в ЦИАМ, а вечером, после ужина, опять работал часов до 11-12. Во время войны, когда шли испытания конструкций, он часто бывал на ночных испытаниях, а утром, как обычно, шел на работу. И это не было ему в тягость. Просто он так существовал, занимаясь любимым делом. Хотя полноценно отдыхал он только в отпуске, и то, если куда-нибудь уезжал: в Ленинград, в пушкинские места, в Крым, на Кавказ, в Прибалтику. Знаменитый его учебник по лопаточным машинам в основном был написан в летние дачные отпуска. В редкие свободные часы он читал хорошие книги, иногда ходил в кино или в театр. Любил ходить в лес за грибами.

При всей увлеченности работой у Константина Васильевича всегда были хорошие теплые отношения с семьей. Он все время материально помогал своей матери и сестрам, очень любил жену, с которой познакомился еще в МАИ. Они жили очень дружно, всегда делились друг с другом радостями и горестями, все вместе решали и не имели секретов один от другого. Он очень любил дочь, внука, был приятелем всем животным, которые жили в его доме. Впрочем, из-за своей занятости он не мог уделять дочери и внуку много внимания. Дочь в основном воспитывала мать, а сам он был примером и объектом семейной любви и гордости.

ЦИАМ в первые послевоенные годы никак не мог перестроиться на работы по новым типам двигателей - газотурбинным, хотя группы Микиртичана, Люльки, Холщевникова, Уварова и некоторые другие давно уже работали в этом направлении. Для разрешения этой задачи пришлось выпустить специальное постановление правительства о прекращении работ по конструированию и постройке в институте опытных образцов поршневых авиационных двигателей. Перед ЦИАМ были поставлены задачи, связанные с определением дальнейших путей развития двигателей в помощь опытно-конструкторским бюро.

Константин Васильевич активно включился в работы по новому направлению. В одной из ранних статей Вячеслав Иосифович Дмитриевский писал: "В период поршневых двигателей главной была роль конструктора. Здесь Константин Васильевич показал себя как талантливый конструктор. В период перехода к реактивным двигателям основное значение приобрела газодинамика, на базе которой создавались компрессоры и турбины с высоким к.п.д. В этой области Константин Васильевич проявил себя как ученый". В 1947 г. появляются его работы по ТРД. Среди них - исследование влияния качества изготовления и монтажа лопаток компрессора на коэффициент полезного действия ТРД, методика определения данных реактивных двигателей в полете по результатам наземных стендовых испытаний и др.

В 1949 г. выходит его книга "Выбор параметров и расчет осевого компрессора", где он впервые определил возможность расчета элементарной ступени при заданных исходных параметрах. На основании полученных зависимостей было исследовано влияние степени реактивности, закона профилирования лопаток и осевой скорости на к.п.д. элементарной ступени. Автор рассмотрел разные типы лопаток и отметил их основные свойства, преимущества и недостатки, показав, как можно использовать предложенные им обобщенные графики и уравнения для выбора параметров многоступенчатого осевого компрессора. Эта книга в течение многих лет была основным пособием при обучении специалистов в технических вузах нашей страны, как авиационных, так и не авиационных.

(Продолжение в следующем номере)